以智慧与匠心为灵感,帮助普通人发掘潜力。

鼓励通过实践来获得成长!

当前法律行业面临的变化,是结构性的,而非周期性的

浏览数:6425 2024-10-30 15:27:20

当前中国法律行业面临的变化,到底是周期性的,还是结构性的?

这是我执业以来,感到变化最多、最大的一年。

当前中国法律行业面临的变化,到底是周期性的,还是结构性的?

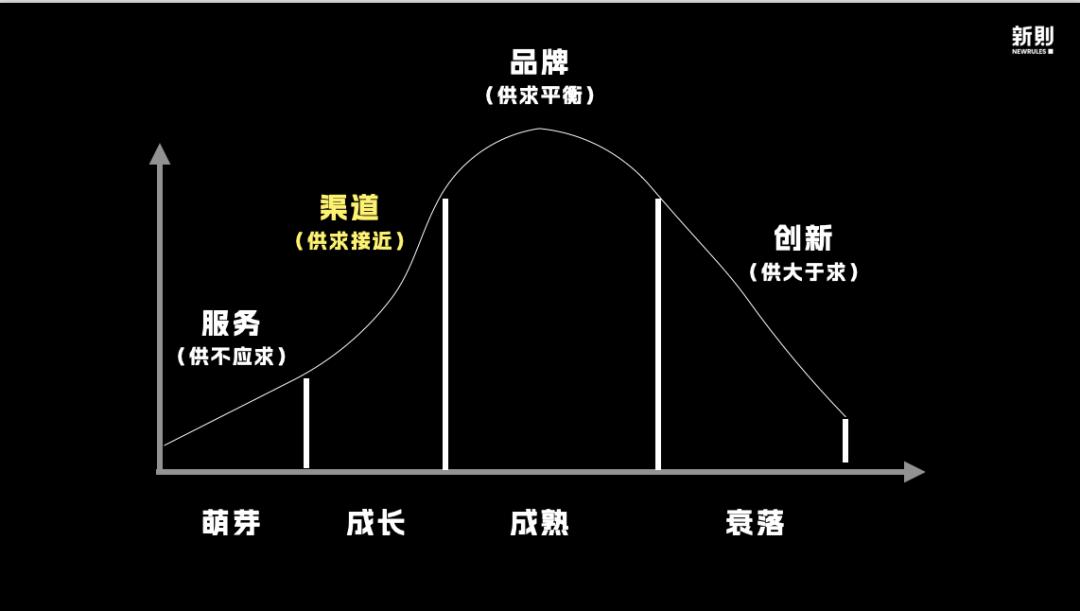

所谓周期性变化,是指由于经济周期波动所导致的行业或市场的短期变化。这类变化通常与宏观经济环境的波动紧密相关,比如经济增长、通货膨胀率、利率水平等。